人的資本経営における6つの領域

02 人財マネジメント

社員一人ひとりの“チャレンジ”に繋がる 人財マネジメントを実践します。

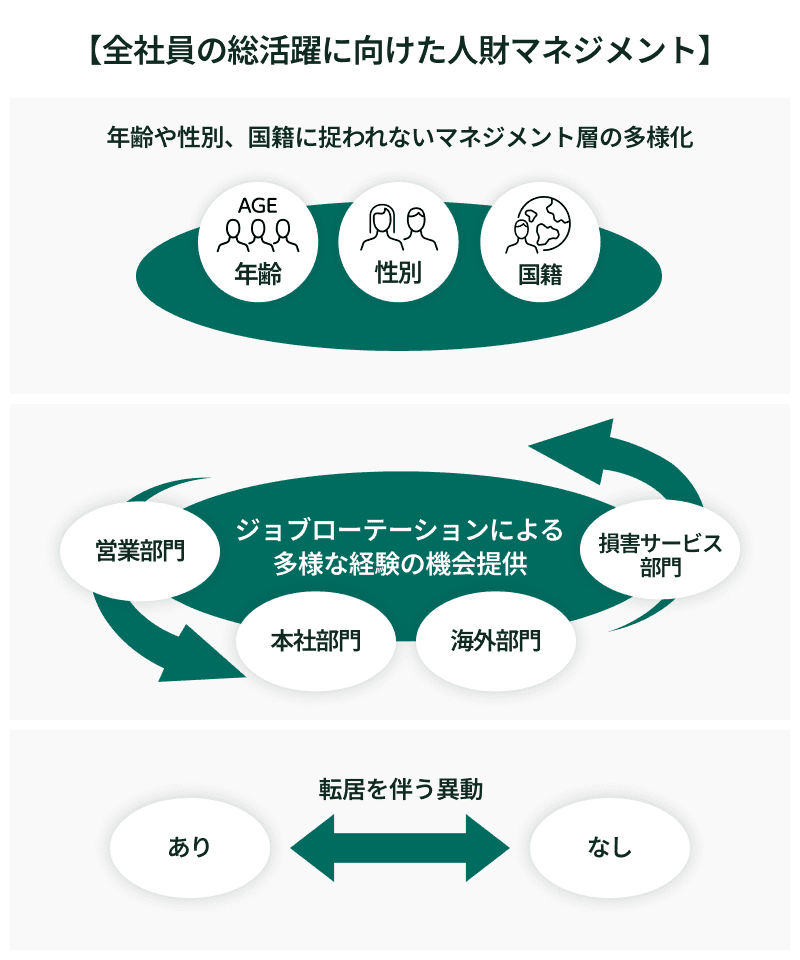

年齢や性別、国籍を問わず、全社員が総活躍する会社を実現します。

主な取組み

①組織活性化、お客さま本位の業務運営に向けたマネジメント変革

- ●高い人財育成力や品格を有し、心理的安全性を確保できる人財をマネージャーに登用します。また、年齢や性別、国籍に捉われず、マネジメント層の多様化を進めます。

- ●お客さま本位の業務運営の実践に向けて、人事評価は、プロセスを重視する評価制度へ変更します。マネージャー教育を通じて適切な評価を行い、適切性については、360度評価(部下が上司を評価)を導入し、実効性を高めます。

②自律型人財の育成に向け、多様な経験を提供

- ●入社10年目までの若手社員を中心に複数部門のジョブローテーションを実施し、多様な経験の機会を提供します。

- ●転居を伴う異動やポストチャレンジ制度により、チャレンジ意欲のある人財の活躍のフィールドを拡大します。

※2024年度から毎年「転居を伴う異動あり・なし」を選択できるよう制度改定を実施

目指す姿

24.0%

女性管理職比率(2024年4月時点:20.0%)

60.0%

複数部門経験率※(2024年4月時点:47.5%)

※入社10年目の在籍社員における複数部門(営業・損害サービス・本社部門)の経験率

※営業・損害サービス部門内の異なる領域への異動も対象に含みます

社員の活躍を後押しする制度

転居を伴う人事異動可否選択の柔軟化(2024年度)

転居可能な範囲に応じ「全域型」「広域型」「地域型」としていた社員区分を「基幹社員」に統合し、社員本人が転居を伴う人事異動の可否を毎年選択することが可能です。社員が活躍できるフィールドを広げるとともに、本人の希望に沿わない転居を無くすことで、個々の事情に応じて働けるようになり、「ワーク・ライフ・マネジメント」の実践につながります。

●転居不可→可にした社員の声

小出 もとみ九州損害サービス第一部 大分サービスセンター 課長補佐(役職等は取材当時)

子育てが落ち着いたタイミングで、「いろいろなエリア・部署で業務経験を積んで、行く行くは出身地である静岡県のサービスセンターにその経験を還元したい!」と思うようになり、転居可への転換を決断しました。慣れない土地での生活には苦労もありますが、風景や食事など、その地域ならではの楽しみが見つけられて、充実した日々を過ごしています。新しい職場では、自分の経験をメンバーの働きがいの向上につなげることを心掛けることで、自身の可能性も広がっていると感じています。今後もいろんなことを吸収していきたいです。

●転居可→不可にした社員の声

公手 晃太郎業務プロセス改革部 プロセス改革推進グループ グループ長(役職等は取材当時)

子どもがまだ小さいことから、単身赴任を避けて家族との時間も大事にしたいと思い、転居不可を選択しました。業務において、転居可・転居不可で区別されたり不自由を感じることは一切なく、社員はみんな、フラットに制度を受け入れていると感じます。私自身も、転居可・転居不可を気にすることなく、どの部門・部署に異動しても通用するような柔軟な思考で経験を積み、管理職としてさらなるステップアップを目指します。また、子どもがある程度大きくなったら、転居可に再度変更することも検討しています。

あいムーブ(勤務地変更制度)

当社では配偶者の転勤等により転居せざるを得ないケースにおいて、転居先でも継続勤務ができる制度を整備しています。結婚や配偶者の転勤、親の介護等でも、承認条件に合致すれば制度を活用してキャリアを継続することが可能です。(対象:基幹社員(転居不可・転居可(エリア限定)、契約社員等)

●あいムーブを活用した社員の声

米谷 千佳子トヨタ営業部 営業第一課 課長補佐(役職等は取材当時)

富山市から名古屋市に、あいムーブで異動しました。新たな土地・部署への異動は不安でしたが、退職してまったく知らない仕事を始めるよりも、同じ会社・同じ仕事という共通言語でわかり合える仲間と働くことを選択し、結果的に大正解でした。会社の仲間に対して、異動するから役立てることがあり、自分自身も異動するからこその成長があると感じています。今後は自身の経験を活かし、周囲の異動者やあいムーブ利用社員のサポートにも注力していきたいです。